| �T���Q�V���i�j |

��P���ځi�|���āj

���z�������c���ɏ��߂ČK��^���邱�Ƃ�|���ĂƂ����܂��B |

|

���A�W���R�O���Ɍ��\���Z�p�Z���^�[�Ɏ\�����̂ɍs���Ă��܂����B

���̎{�݂͌Q�n���ŗB��A�\�̗����Ǘ����Ă���Ƃ���ł��B

���炷��\�i�햼�́u����܂Q�O�O�v�ł��B

�ꏊ�͑O���s���В��ɂ���܂��B |

|

|

|

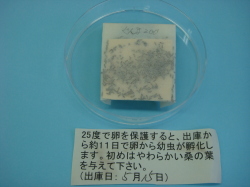

| �\��̓V���[���ɓ����Ă��܂����B����łP�镪�i��T�O�O���j�ł��B |

�܂��J���ƁA�z����������̗c���i�т��j�������Ⴄ���Ⴂ�܂��B |

������́A���䂳���炷��T�镪�̎\��ł��B�i��Q�T�O�O���j |

|

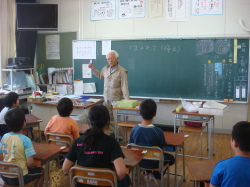

�����Ŋ��搶����\��ʼnh���������̗��j��A�\�̎���ɂ��Ă��b�����܂����B

�\�͌K������H�ׂĐ������܂��B

�������݂܂���B�����͌K����Ƃ�܂��B

�\�͗����琬���ɂȂ�܂ŁA��P�����Ԃő̏d���P���{�ɂ������邻���ł��B |

|

|

|

| �w�Z�̌K���ŁA�\�ɗ^����K��E�݂܂����B���߂Ď\�ɗ^����K�́A�ォ��R�`�S���ڂ̏_�炩���K��E�݂܂��B |

|

|

|

| �\���H�ׂ₷���悤�ɁA�K���͂��݂ŏ�������܂��B |

�K��^����ƁA�\�͂����ɌK�ɐH�����܂��B |

�K�����ꂽ��A�K��������Ȃ��悤�ɃT�������b�v�ŕ����܂��B |

|

���������P�����ԁA�R�E�S�N���V���́u�����I�Ȋw�K�̎��ԁv�Ɏ\�̎���Ɏ��g�݂܂��B

�����̒��ɂ́A�J�C�R�͂�����Ƌ��Ƃ������������܂��B���������Ȃ��ŏ������J�C�R�Ɋ���Ă����Ăق����Ǝv���܂��B

�����͋߂��Ɋ��܂���ł������A�K���͂��݂ŏ��������ƂɈꐶ�������g��ł��܂����B�K���o���I |

|

|

|